(作者:雷煦光;本文原發表於表演藝術評論台)

在小說家威廉.吉布森(William Gibson)筆下,「小野—仙台」作為一個啓動界面,開啓的是能讓人進入網路空間漫遊的「賽博空間」(cyberspace),而人本身也在這樣的啓動裝置中,成為了賽博格(cyborg)(註2)。〈城市微幅〉作為結合高度後工業影音媒體的演出作品,實際上呈現出強烈的「賽博格」的人類想像,似乎在〈城市微幅〉中,城市變成了賽博空間,然後人通過某種譫妄式振顫,成為了漫遊狀態的賽博格。這是不同於未來主義者(同時也不是新未來主義)的未來主義,因為這其實是某種非理體中心的網際網路世界觀。

〈城市微幅〉的場地是一個縱深長的長方形水泥盒子, 裸露的水泥四壁, 讓空間本身具有一種廢棄工廠、荒涼倉庫的工業廢墟意味(這個空間的這種意味確實也是刻意被這個城市裡的人們保留下來的)。但其實〈城市微幅〉不是工業的、也不是工業廢墟的,而是後工業的。

創造與舞者共處的感知平台

配合場地的限制,舞台設置在兩根廠房立柱與出入口的約三分之一縱深位置,觀眾席便介於出入口與舞台之間。表演空間相當簡約,稍微具有反射效果的亮面舞台地板、搭配流瀉著沒有那麼噪音的後工業實驗電音的PA揚聲器,以及開場時候降至離地約一半高度的方陣式電腦儀控懸絲燈組,這三個舞台元素,搭配舞者,便構成〈城市微幅〉的全部表演作品。演出在一片方陣式懸絲燈組的微亮中開始。〈城市微幅〉基本上分為四個段落:一、偏紫紅的低限光能量與音場不太強的重複性後工業實驗電音中,舞者近乎靜止的蠕動;二、燈光轉偏紫白,懸絲儀控系統開始作用,舞者進入激烈地舞動,音牆開始厚實壯大重複變化;三、方陣懸絲燈開始電腦儀控升降舞動,搭配明暗與投影spotlight,舞者矗立於空間深處不動;四、逐漸趨緩的懸絲燈組舞動,燈光明明滅滅,逐漸舒緩至滅熄,全場結束。

燈組的設計很有意味。除了設置本身就是一個科技藝術裝置之外,低照度且顏色變化多端的燈光替整場表演壓制出一重低限的感知平台,這個低限、穩定且壓抑的感知平台,不但替空間決定了偏冷硬、纖細的後工業調性,更提供了實驗電音在環境音效上的音牆營造,以及舞者配合著音牆變化釋放自身的動物性能量的基礎,而本身更在舞台視覺空間的營造上,成為主要創意之所在。

舞者的身體是非常有趣的一環,從動作上來看,第二段應當是整場獨舞的主題及其變奏的核心,在動作中,我們看到了特殊的機器人式諧擬、類昆蟲式蠕動與反張、科幻電影異形肢體、暗黑舞踏、童乩起乩,以及學院系統中的各派經典現代舞雜燴。在這些串連起來的動作中,就舞蹈創作而言,讓我們看到了關於動作的形式美學的實驗企圖,舞者在日常習練中,通過自身既有的動作基礎,然後尋找/模擬更多動作上的可能性、然後再融匯進自身的舞蹈動作系統當中,構成一個有機的「舞踊身體」,不斷吸納、不斷調整、不斷變形。這當然是作為一位舞蹈家的藝術精髓與修養之所在。而在動作的視覺呈現層面,著實不免讓人聯想到過去那個未來主義時代藝術家對於未來的視覺想像:一種重複性的振顫效果。

精神病學在歐洲的古典時代,通過對非理性管理的制度化,形成現代臨床醫學系統中的重要一環,並且,特別是現代都市文明中一種「人通過異化後」的精神徵候。微幅是一種振顫的波,實際上,是分子間的激烈碰撞所產生的動能,倘若……「人」作為一種微波中的分子,那會是如何的一種狀態?

後工業社會的振顫式分裂

「譫妄(delirium)式振顫」是描述一種被稱為非正常的精神狀態的肉體樣態,主要是因為生理異常,導致大腦功能發生混亂。舞者在第二段的主題與變奏中,呈現出大量的振顫性與肌肉抽搐性動作,若非這是一個舞蹈演出,或許我們會以為台上的那個人癲癇發作,需要趕緊打119叫救護車。當然,這只是一個比喻,作為舞蹈動作的「譫妄式振顫」顯然不是癲癇或戒斷症候群發作,而是一個藝術性過程的成果:也就是舞蹈家在捕捉與模擬譫妄狀態中的「出神」(trance)與肢體抽搐,並且將這種肉體暨精神狀態脫離「非理性空間」而藝術化成為一種舞蹈的「理性空間」,因此,這裡通過藝術化過程所形構的「譫妄式振顫身體」,變成為像是未來主義藝術家所幻見的未來那樣的視覺經驗:形式化的振顫與重複。作為舞蹈身體的分析,這種振顫實際上更來源自舞者內在的動物性能量,由舞者體內的動物性能量或者「氣」推動肌肉,將這些舞蹈化的動作,傳達到整個表演空間,配合著音牆與燈光調性介面,轉化成為令觀眾感知接收的一種身體震撼。

後工業社會的特徵之一是「都市的」,也是「賽博格的」,〈城市微幅〉作為一個仰賴後工業質地影音媒介的作品構成,讓我們好似戴上小說家描寫的小野—仙台一般、感官被壓抑進入到一種在微幅之中的渾厚振顫式空間,雖然沒有刺耳的噪音(幸好沒有刺耳的噪音),但一種譫妄式的精神分裂狀態,卻實際地呈現了出來。

從動作上可以看出舞蹈家自身的一種對內在著魔(出神)狀態的探索,連結上了科幻神秘主義(將科技置換在神的位置,延續對神的神祕想像傳統:科幻小說、科幻電影、異形〔未知的侵害者〕),通過舞者的動物性能量湧現,表現在幾乎要像是一個賽博格的舞蹈性存在中。呈顯出某種隱密在後工業社會中,人的「存在」的一重未來主義式聯想。但平心而論,舞者的「舞蹈」,雖然搭配了聲音和影像與裝置的多元後工業調性影音科技創作媒材,讓整個〈城市微幅〉隱隱約約讓人稍微聯想到像是,譬如碧玉(Björk),但實際上也讓人更多地聯想到白石加代子(しらいしかよこ)。這重聯想應當也是一種賽博空間化的聯想效果,但唯一一個還令人漂浮在賽博空間找不到回返人間的小野—仙台問題就是:在〈城市微幅〉中被並置在一起的碧玉與白石加代子,如何能在舞蹈的動作中,通過一個屬於舞蹈家自身的賽博格身體系統(有/無?)合而為一?這可能是作為舞蹈藝術的一個核心問題,否則,當舞蹈的動作追索本身尚存有一種跨越40年以上風格的時空裂縫的時候,後工業科技藝術的視聽輔助,將容易讓作品在表面的粗淺感受之下,流於油水分離的尷尬處境。

未來主義是有「神」的神聖中心位置的,賽博空間卻是「龐克」的。〈城市微幅〉營造出一種好似龐克的賽博空間場域,卻又好似追索著舞蹈藝術上的未來主義之神,我想,這個問題,可能也有待創作者更加釐清吧。

1. 臺北:華山創意園區,2011.10.28,19:30場。

2. 小野—仙台(Ono-Sendai)是一家虛構日本公司與「賽博網路連結器」(cyberdeck,某種進入賽博空間網路的界面)製造商,出現在賽博朋克(Cyberpunk)作家威廉.吉布森(William Gibson)的小說系列,如在短篇小說〈Johnny Mnemonic〉。有興趣的讀者可上維基網站查閱: en.wikipedia.org/wiki/Sprawl_trilogy。

Abstract: The author raises the observation towards YiLab's "W.A.V.E."(2011), which is the divergence of performers'"views of the world" through their modernist pursuit in the era of digital images. In this case, the choreographer SU aimed to exploit her body motions; meanwhile she tried to innovate the sensual scenes under the high-tech environment shaped by multi-media installations. As the battlefield of diverse views of the world, the dancer's body performed the delirium tremens which revealed the conflicting aesthetic systems. (作者試圖通過一當代舞團2011年〈城市微幅〉中舞者身體的振顫式分裂,探究「現代主義式之追索的表演藝術/舞蹈家在數位影像時代的世界觀錯位」此一課題。編舞家著力於自身肉體力量的開發,同時期待多媒體科技裝置的環境營造,企圖在此種感知狀態裡「實驗」新猷。實際上,作為戰場的身體卻存在著兩種互不相屬的系統。)評一當代舞團〈W.A.V.E.城市微幅〉(註1)

在小說家威廉.吉布森(William Gibson)筆下,「小野—仙台」作為一個啓動界面,開啓的是能讓人進入網路空間漫遊的「賽博空間」(cyberspace),而人本身也在這樣的啓動裝置中,成為了賽博格(cyborg)(註2)。〈城市微幅〉作為結合高度後工業影音媒體的演出作品,實際上呈現出強烈的「賽博格」的人類想像,似乎在〈城市微幅〉中,城市變成了賽博空間,然後人通過某種譫妄式振顫,成為了漫遊狀態的賽博格。這是不同於未來主義者(同時也不是新未來主義)的未來主義,因為這其實是某種非理體中心的網際網路世界觀。

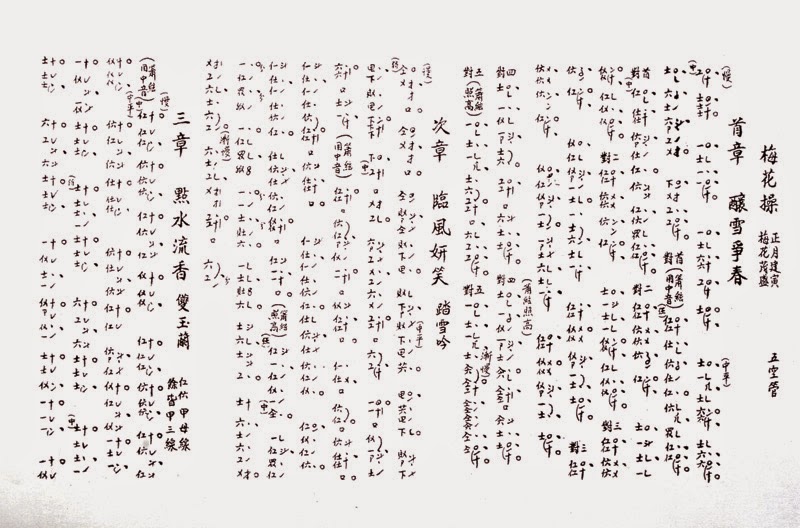

|

| 圖: SU Wen-chi (dancer) and YiLab, W.A.V.E. (2011), photo courtesy of CHEN Chang-chih. |

〈城市微幅〉的場地是一個縱深長的長方形水泥盒子, 裸露的水泥四壁, 讓空間本身具有一種廢棄工廠、荒涼倉庫的工業廢墟意味(這個空間的這種意味確實也是刻意被這個城市裡的人們保留下來的)。但其實〈城市微幅〉不是工業的、也不是工業廢墟的,而是後工業的。

創造與舞者共處的感知平台

配合場地的限制,舞台設置在兩根廠房立柱與出入口的約三分之一縱深位置,觀眾席便介於出入口與舞台之間。表演空間相當簡約,稍微具有反射效果的亮面舞台地板、搭配流瀉著沒有那麼噪音的後工業實驗電音的PA揚聲器,以及開場時候降至離地約一半高度的方陣式電腦儀控懸絲燈組,這三個舞台元素,搭配舞者,便構成〈城市微幅〉的全部表演作品。演出在一片方陣式懸絲燈組的微亮中開始。〈城市微幅〉基本上分為四個段落:一、偏紫紅的低限光能量與音場不太強的重複性後工業實驗電音中,舞者近乎靜止的蠕動;二、燈光轉偏紫白,懸絲儀控系統開始作用,舞者進入激烈地舞動,音牆開始厚實壯大重複變化;三、方陣懸絲燈開始電腦儀控升降舞動,搭配明暗與投影spotlight,舞者矗立於空間深處不動;四、逐漸趨緩的懸絲燈組舞動,燈光明明滅滅,逐漸舒緩至滅熄,全場結束。

燈組的設計很有意味。除了設置本身就是一個科技藝術裝置之外,低照度且顏色變化多端的燈光替整場表演壓制出一重低限的感知平台,這個低限、穩定且壓抑的感知平台,不但替空間決定了偏冷硬、纖細的後工業調性,更提供了實驗電音在環境音效上的音牆營造,以及舞者配合著音牆變化釋放自身的動物性能量的基礎,而本身更在舞台視覺空間的營造上,成為主要創意之所在。

舞者的身體是非常有趣的一環,從動作上來看,第二段應當是整場獨舞的主題及其變奏的核心,在動作中,我們看到了特殊的機器人式諧擬、類昆蟲式蠕動與反張、科幻電影異形肢體、暗黑舞踏、童乩起乩,以及學院系統中的各派經典現代舞雜燴。在這些串連起來的動作中,就舞蹈創作而言,讓我們看到了關於動作的形式美學的實驗企圖,舞者在日常習練中,通過自身既有的動作基礎,然後尋找/模擬更多動作上的可能性、然後再融匯進自身的舞蹈動作系統當中,構成一個有機的「舞踊身體」,不斷吸納、不斷調整、不斷變形。這當然是作為一位舞蹈家的藝術精髓與修養之所在。而在動作的視覺呈現層面,著實不免讓人聯想到過去那個未來主義時代藝術家對於未來的視覺想像:一種重複性的振顫效果。

精神病學在歐洲的古典時代,通過對非理性管理的制度化,形成現代臨床醫學系統中的重要一環,並且,特別是現代都市文明中一種「人通過異化後」的精神徵候。微幅是一種振顫的波,實際上,是分子間的激烈碰撞所產生的動能,倘若……「人」作為一種微波中的分子,那會是如何的一種狀態?

後工業社會的振顫式分裂

「譫妄(delirium)式振顫」是描述一種被稱為非正常的精神狀態的肉體樣態,主要是因為生理異常,導致大腦功能發生混亂。舞者在第二段的主題與變奏中,呈現出大量的振顫性與肌肉抽搐性動作,若非這是一個舞蹈演出,或許我們會以為台上的那個人癲癇發作,需要趕緊打119叫救護車。當然,這只是一個比喻,作為舞蹈動作的「譫妄式振顫」顯然不是癲癇或戒斷症候群發作,而是一個藝術性過程的成果:也就是舞蹈家在捕捉與模擬譫妄狀態中的「出神」(trance)與肢體抽搐,並且將這種肉體暨精神狀態脫離「非理性空間」而藝術化成為一種舞蹈的「理性空間」,因此,這裡通過藝術化過程所形構的「譫妄式振顫身體」,變成為像是未來主義藝術家所幻見的未來那樣的視覺經驗:形式化的振顫與重複。作為舞蹈身體的分析,這種振顫實際上更來源自舞者內在的動物性能量,由舞者體內的動物性能量或者「氣」推動肌肉,將這些舞蹈化的動作,傳達到整個表演空間,配合著音牆與燈光調性介面,轉化成為令觀眾感知接收的一種身體震撼。

後工業社會的特徵之一是「都市的」,也是「賽博格的」,〈城市微幅〉作為一個仰賴後工業質地影音媒介的作品構成,讓我們好似戴上小說家描寫的小野—仙台一般、感官被壓抑進入到一種在微幅之中的渾厚振顫式空間,雖然沒有刺耳的噪音(幸好沒有刺耳的噪音),但一種譫妄式的精神分裂狀態,卻實際地呈現了出來。

從動作上可以看出舞蹈家自身的一種對內在著魔(出神)狀態的探索,連結上了科幻神秘主義(將科技置換在神的位置,延續對神的神祕想像傳統:科幻小說、科幻電影、異形〔未知的侵害者〕),通過舞者的動物性能量湧現,表現在幾乎要像是一個賽博格的舞蹈性存在中。呈顯出某種隱密在後工業社會中,人的「存在」的一重未來主義式聯想。但平心而論,舞者的「舞蹈」,雖然搭配了聲音和影像與裝置的多元後工業調性影音科技創作媒材,讓整個〈城市微幅〉隱隱約約讓人稍微聯想到像是,譬如碧玉(Björk),但實際上也讓人更多地聯想到白石加代子(しらいしかよこ)。這重聯想應當也是一種賽博空間化的聯想效果,但唯一一個還令人漂浮在賽博空間找不到回返人間的小野—仙台問題就是:在〈城市微幅〉中被並置在一起的碧玉與白石加代子,如何能在舞蹈的動作中,通過一個屬於舞蹈家自身的賽博格身體系統(有/無?)合而為一?這可能是作為舞蹈藝術的一個核心問題,否則,當舞蹈的動作追索本身尚存有一種跨越40年以上風格的時空裂縫的時候,後工業科技藝術的視聽輔助,將容易讓作品在表面的粗淺感受之下,流於油水分離的尷尬處境。

未來主義是有「神」的神聖中心位置的,賽博空間卻是「龐克」的。〈城市微幅〉營造出一種好似龐克的賽博空間場域,卻又好似追索著舞蹈藝術上的未來主義之神,我想,這個問題,可能也有待創作者更加釐清吧。

- 回到(非)關於戰爭或時間專題

1. 臺北:華山創意園區,2011.10.28,19:30場。

2. 小野—仙台(Ono-Sendai)是一家虛構日本公司與「賽博網路連結器」(cyberdeck,某種進入賽博空間網路的界面)製造商,出現在賽博朋克(Cyberpunk)作家威廉.吉布森(William Gibson)的小說系列,如在短篇小說〈Johnny Mnemonic〉。有興趣的讀者可上維基網站查閱: en.wikipedia.org/wiki/Sprawl_trilogy。